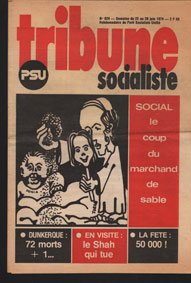

La 72ème victime d’Usinor-Dunkerque fait naître la colère. Dimanche 2 juin 1974, Jean-Claude Delalleau meurt carbonisé sur le haut-fourneau n°4 d’Usinor-Dunkerque. Cinq autres travailleurs sont brûlés. Les 400 hauts-fournistes de Dunkerque décident de ne plus travailler tant que les conditions de sécurité ne seront pas respectées. Les actionnaires d’Usinor, eux, ont le sourire. La production a augmenté de 19,7% en 1973 et le revenu net de chaque action est passée à 9,45 F. On compte 72 accidents mortels depuis 1962, et des centaines de mutilés qui finiront leur carrière comme gardiens dans les vestiaires. Les ouvriers d’Usinor sont en lutte pour leur vie mais la mobilisation est difficile car les 11 000 travailleurs sont dispersés dans les mines, le Calaisis, la Flandre agricole. Outre de meilleures conditions de sécurité, les ouvriers réclament une augmentation des effectifs et une augmentation des salaires. Les militants PSU pensent que cette lutte doit être popularisée parmi les autres usines du trust, de la région Nord et que la mobilisation doit s’étendre aux femmes des ouvriers car elles sont directement concernées.

La 72ème victime d’Usinor-Dunkerque fait naître la colère. Dimanche 2 juin 1974, Jean-Claude Delalleau meurt carbonisé sur le haut-fourneau n°4 d’Usinor-Dunkerque. Cinq autres travailleurs sont brûlés. Les 400 hauts-fournistes de Dunkerque décident de ne plus travailler tant que les conditions de sécurité ne seront pas respectées. Les actionnaires d’Usinor, eux, ont le sourire. La production a augmenté de 19,7% en 1973 et le revenu net de chaque action est passée à 9,45 F. On compte 72 accidents mortels depuis 1962, et des centaines de mutilés qui finiront leur carrière comme gardiens dans les vestiaires. Les ouvriers d’Usinor sont en lutte pour leur vie mais la mobilisation est difficile car les 11 000 travailleurs sont dispersés dans les mines, le Calaisis, la Flandre agricole. Outre de meilleures conditions de sécurité, les ouvriers réclament une augmentation des effectifs et une augmentation des salaires. Les militants PSU pensent que cette lutte doit être popularisée parmi les autres usines du trust, de la région Nord et que la mobilisation doit s’étendre aux femmes des ouvriers car elles sont directement concernées.

ITS

Institut

Tribune

Socialiste

Des idées pour un socialisme du XXIe siècle ?

PSU

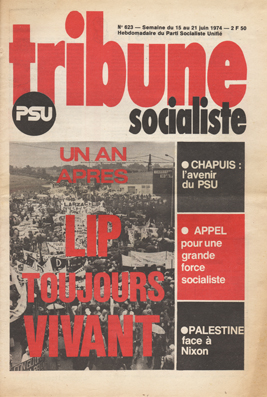

Lip un an après

15 - 21 Juin 1974 • Alain Rannou

Lip, un an après, a comme un goût de victoire, mais ce n’est pas fini et le mouvement ouvrier a encore beaucoup de leçons à tirer de cette affaire. Il est temps d’analyser les stratégies de luttes et négociations qui ont permis d’imposer des manières de travailler décidées par les ouvriers eux-mêmes. Les combats des Lip ont été une nouvelle façon de concevoir la démocratie qui a permis à chacun de s’exprimer en amont des A.G. et des votes. Le PSU a fait beaucoup pour cette victoire de la classe ouvrière mais ne doit pas ignorer l’après, c’est-à-dire le prolongement politique même si le choix du « contrôle ouvrier, contrôle populaire »a été concluant. Pourtant, le PSU, parti d’action, parti de propositions, n’a pas la crédibilité nécessaire, pas la force suffisante, pour que cette victoire se concrétise en terme de pouvoir. Il faut regrouper les différentes composantes du mouvement autogestionnaire pour qu’il soit une force déterminante.

Lip, un an après, a comme un goût de victoire, mais ce n’est pas fini et le mouvement ouvrier a encore beaucoup de leçons à tirer de cette affaire. Il est temps d’analyser les stratégies de luttes et négociations qui ont permis d’imposer des manières de travailler décidées par les ouvriers eux-mêmes. Les combats des Lip ont été une nouvelle façon de concevoir la démocratie qui a permis à chacun de s’exprimer en amont des A.G. et des votes. Le PSU a fait beaucoup pour cette victoire de la classe ouvrière mais ne doit pas ignorer l’après, c’est-à-dire le prolongement politique même si le choix du « contrôle ouvrier, contrôle populaire »a été concluant. Pourtant, le PSU, parti d’action, parti de propositions, n’a pas la crédibilité nécessaire, pas la force suffisante, pour que cette victoire se concrétise en terme de pouvoir. Il faut regrouper les différentes composantes du mouvement autogestionnaire pour qu’il soit une force déterminante.

PSU

Coup d’arrêt à la privatisation des services publics

13 Mai 1974 • Robert Chapuis

Donner un coup d’arrêt à la privatisation des services publics est le deuxième dossier ouvert par le PSU dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles. Il est présenté par Robert Chapuis à la presse le 13 Mai 1974. Le secteur public devrait avoir pour objectif un rôle moteur pour l’emploi et l’exportation. Il devrait tout faire pour favoriser le développement industriel sur des objectifs d’aménagement égalitaire du territoire. C’est dans ce sens que le PSU privilégierait la création d’entreprises régionales. Il souhaiterait, par ailleurs, définir une politique tarifaire des services publics mieux contrôlée et un financement des investissement des services publics dans le cadre des priorités arrêtées par le Plan avec une suppression des sociétés de financement. Il estime que personnels et usagers doivent avoir droit à l’information et propose la régionalisation des décisions en matière d’emplois.

D’autres dossiers ont été présentés à la presse : Avortement et libération des femmes, l’école, la santé, l’énergie, l’informatique.

Documents

L’hydre bancaire

23 Mars 1974 • Lucien Saintonge

Aujourd’hui la banque est présente partout, l’hydre bancaire, finance les installations de production, soutient les constructions, facilite les exportations, et accélère la consommation. Elle est associée au patronat industriel et détermine le cadre dans lequel nous vivons. Le crédit est le nerf du capitalisme à son stade le plus avancé. Les réformes de 1966-1967 de Debré, puis de Giscarsd, ont débarrassé la machine bancaire des vieilles entraves. Il n’y a plus de distinction nette entre banques de dépôt et banques d’affaires, plus de limitation à la création de guichets. Les personnels des banques subit les adaptations de l’outil de travail : informatique, bouleversements continuels des méthodes de travail. Ce personnel est jeune avec un niveau d’études généralement assez bas et la profession est très féminisée peu rémunérée et sans réelle perspective d’évolution de carrière. C’est dans ce contexte que démarre le premier conflit à la Banque de France et s’étend à tout le secteur bancaire. Les revendications sont principalement sur le pouvoir d’achat, les conditions de travail et la sécurité dans les agences. Les travailleurs sont aujourd’hui de plain-pied dans la lutte des classes. Il s’agit d’une lutte décisive par laquelle sont concernés, au-delà du secteur bancaire, des millions de travailleurs.