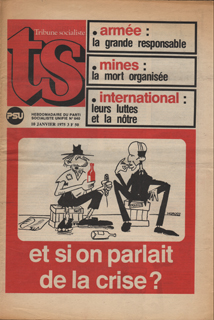

L’aggravation de la crise économique et sociale est très nette et les mesures gouvernementales proposées ne réduiront pas le chômage. Le gouvernement Chirac propose de réduire la durée du travail par l’abaissement de l’âge de la retraite et par la diminution du temps de travail et favorise l’extension du travail partiel. Enfin il diminue les offres d’emploi en allongeant la scolarité ou la formation des jeunes à la recherche d’un premier emploi. Ces palliatifs ne visent qu’à réduire la demande d’emploi mais ne résolvent pas le problème du chômage. Le gouvernement n’agit pas au niveau des causes mais à celui de ses effets. Il voudrait lutter contre l’inflation mais ne se pose pas la question d’investir pour développer de nouvelles industries. Les mesures de Fourcade, Ministre de l’Economie et des Finances, vont accroître les difficultés de la petite entreprise et hâter la concentration des secteurs d’activité que le capitalisme français veut privilégier pour sortir de la crise. Trois ouvrages sur l’analyse de la crise par Jacques Attali, Michel Bosquet et une oeuvre conjointe de Samir Amin, A.Faire, Mahamoud Hussein et Gustave Massiah, sont présentés dans l’article de Tribune Socialiste.

ITS

Institut

Tribune

Socialiste

Des idées pour un socialisme du XXIe siècle ?

Documents

L’autogestion, qu’est ce que c’est ?

23-31 Mai 1975 • Alain Guillern

L’autogestion qu’est-ce que c’est ? est le titre d’un ouvrage de Alain Guillern, membre du PSU, en association avec Yvon Bourdet paru dans la collection « clés pour » aux éditions Seghers. Tout en rendant compte du phénomène global de l’autogestion et en présentant le tableau des diverses tendances politiques et syndicales qui se réfèrent à l’autogestion, Yvon Bourdet et Alain Guillern n’hésitent pas à décortiquer le concept d’autogestion. Pour les auteurs l’autogestion est l’organisation égalitaire de la société, par les hommes eux-mêmes « selon leurs désirs », sans passer par un état répressif ou aux mains des minorités dominantes. Leur ouvrage conclut par ces quelques phrases citées. » Nous ne savons pas ce que les hommes seront, mais nous luttons pour qu’ils se délivrent des entraves qui les empêchent, aujourd’hui, de réaliser leurs diversités infinies. Nous ne faisons pas de la science-fiction. Nous cherchons au contraire, à démontrer que l’autogestion est non seulement possible et nécessaire, mais qu’elle est déjà là, invisible, comme est invisible la rotation de la Terre ».

Documents

Giscard et l’Algérie

19 Avril 1975 • Claude Bourdet

La visite de Giscard en Algérie n’est pas un évènement historique et ne fait que confirmer les relations commerciales entre les deux pays. En 1973, il y a 840 000 travailleurs algériens en France et 5 200 coopérants français en Algérie. Sans être naïf sur les intérêts économiques de ces échanges pour la France et sans être d’accord avec toutes les orientations du gouvernement algérien, il y a pourtant plusieurs raisons à souligner l’intérêt de ces échanges. Nous ne pouvons nous désintéresser du développement des liens entre la France et un des leaders du Tiers-monde qui est pour le moment un des seuls états d’Afrique s’orientant vers le socialisme. Toutefois, pour que les rapports s’approfondissent et se stabilisent il faudrait entre les deux États, une communauté de pensée. Nous devons alerter l’opinion algérienne et française sur les conditions d’un véritable rapprochement et les limites des échanges actuels. On peut s’interroger sur le soutien de la France à l’Algérie devant les exigences des Etats-Unis, sur les conditions de vie des Algériens en France et le racisme ambiant encouragé par l’existence de la coalition gouvernementale actuelle. La gauche doit exiger que le pouvoir mette sa politique en ordre et tire les conséquences de ses attitudes.

Documents

La crise et la division impérialiste du travail

10 Janvier 1975 • Hugues Fred

La division impérialiste du travail est au coeur de la réflexion sur la crise sociale et économique de 1973-1975. Les premiers signes de la crise apparaissent dès les premières années de la décennie soixante. La transformation de la manière de produire repose sur des industries motrices centrées sur des biens durables de consommation, en particulier l’automobile. Le développement de ces industries et de celles qui en dépendent (pétrole et chimie) implique une transformation de la production non seulement aux Etats-Unis mais aussi en Europe. Les bouleversements de la production vont engendrer de nouvelles formes d’entreprises et de management, le seul but étant d’obtenir les conditions d’exploitation de la force de travail les plus favorables au profit. Les travailleurs résistent et pour répondre à cette résistance la bourgeoisie va accroître les divisions au sein des travailleurs à un niveau international. Aux augmentations de salaire que le capital devra concéder, la réponse sera l’intensification de l’utilisation de la force de travail. Le rapport salaire-prix est modifié, l’inflation se généralise et apparaît comme constitutive du développement du capital.

La division impérialiste du travail est au coeur de la réflexion sur la crise sociale et économique de 1973-1975. Les premiers signes de la crise apparaissent dès les premières années de la décennie soixante. La transformation de la manière de produire repose sur des industries motrices centrées sur des biens durables de consommation, en particulier l’automobile. Le développement de ces industries et de celles qui en dépendent (pétrole et chimie) implique une transformation de la production non seulement aux Etats-Unis mais aussi en Europe. Les bouleversements de la production vont engendrer de nouvelles formes d’entreprises et de management, le seul but étant d’obtenir les conditions d’exploitation de la force de travail les plus favorables au profit. Les travailleurs résistent et pour répondre à cette résistance la bourgeoisie va accroître les divisions au sein des travailleurs à un niveau international. Aux augmentations de salaire que le capital devra concéder, la réponse sera l’intensification de l’utilisation de la force de travail. Le rapport salaire-prix est modifié, l’inflation se généralise et apparaît comme constitutive du développement du capital.